|

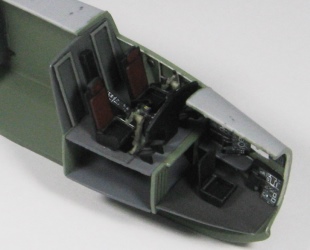

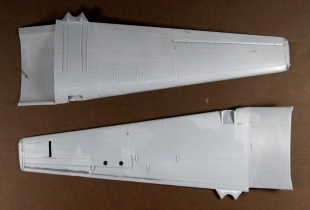

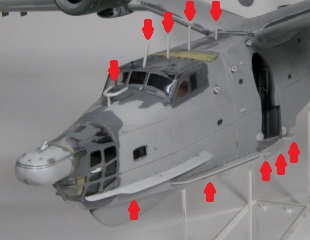

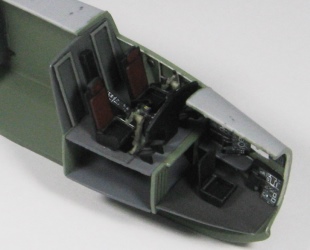

���C�����̂�ڒ����邽�߂ɂ́A�@����̏��ƍ��ȁA�R�N�s�b�g�A����ь㕔�ϑ������E�����\���̂R�����ݍ��ޕK�v������܂��B�ǂ����t���K�C�h���L��܂����A��������Ƃ����̂͌㕔�ϑ������݂̂ő��͂ǂ������܂肪�����A���ɃR�N�s�b�g�͓��̓��ǂ���o�Ă���ꕔ�̎�t���K�C�h�ɖ��炩�Ɋ����Ă��܂����B�����Ŋ����Ă���K�C�h�ˋN����������Ƃ���A�ǂ��ɂ����̂̍��E���܂�l�ɂȂ�܂����B�������A�K�C�h�̈ꕔ������������߁A�R�N�s�b�g�̈ʒu��������܂��̂ŁA�܂��S�Ă̋��ݍ��ݕ��i�̍����ɐڒ����A���S�Ɍł܂��Ă��瓷�̉E����ڒ����邱�Ƃɂ��܂����B������ݍ��ݕ��i��ڒ����͉E�����̂��Z���e�[�v�ʼn��g�݂��ĕ��i�̈ʒu������Ȃ��l�ɃT�|�[�g���Ă����܂��B�������ċ��ݍ��ݕ��i���߂ł��������ɂ��������̂����ʐ^�E��i�̂Q���B�����܂ŗ���Ԃɂ��V�[�g���Е��Ƃꂽ��A�@����ǂ̌v��p�l���������ꗎ�����肵�ĕ�C�ɒǂ��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

�������Ė��S�̏����𐮂�����A���悢�擷�̓��m��ڒ��B�����Q�����ď\���Ɍł߂Ă���A���̊Ԃ̐ڍ�����������Ƃ����܂����B��ʐ^�E���i�̂Q������ƌ�̏ł��B���̒i�K�ł͐ڍ����͊��S�ɏ����Ă���l�Ɍ����邯��ǁA�T�t�𐁂��ƍĂѕ����オ���ė��邱�Ƃ�����̂ŗv���ӂȂ�ł���ˁB�܂��A�T�t�𐁂��͎̂m�̎��ɂȂ����ゾ����܂������Ԑ�ł����B

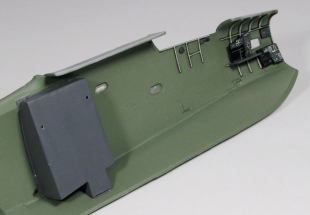

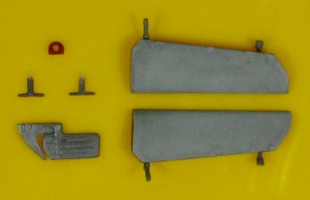

�����Č㕔���̂�g���Ă܂��B�Ȃ����̌㕔���̂��킴�킴���C�����̂ƕʂɂȂ��Ă���̂��H�@��鑤���炷��ƈ�̂ł��ǂ������C�����܂��B���̃J���ł����A���^���@�̐���ŕ���������Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |

|

|

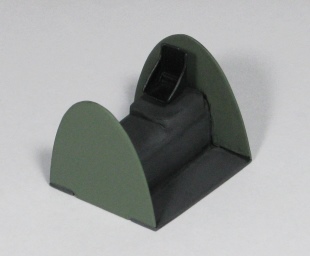

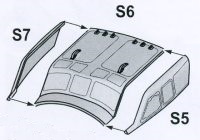

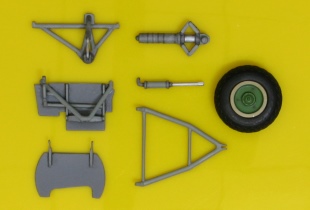

�Q�D�����Ă��̌㕔���̂̏�ʂɂ́A���������̎�t���������܂��B�����ŏ������肵�Ĕ����̃p�[�c��g�݂܂����B���̎ʐ^�͍��E��̂ɏo���Ă��鐅�������Ƃ��̗��[�ɕt�����������ł��B

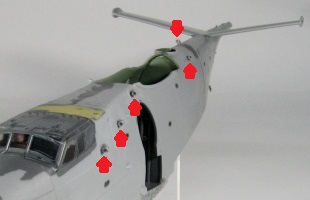

�R�D�����܂ŗ��Č㕔���̂����C�����̂ƍ��̂����邩�A����Ƃ���ɐ���������t���邩�����ɖ���������A���nj�҂�I�т܂����B���R�͍��E����������t���������ڍ����̏C�����y����������B

|

|

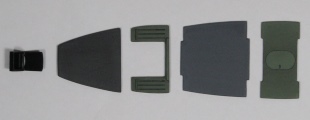

�P�D�㕔���̂ɂ͔��ւƂ��̎��[�ɂ����ݍ��݂܂��B���[�ɂ͉s���O�p�`�f�ʂ̋�����Ԃ��Q���̊u�ǃp�[�c�Ŏd���č��̂ł����A�|�C���g�͂Ƃɂ������g�݁B���O�ɏ\�����荇�킹�ē��̓��ǂƊu�NJԂ̂����Ԃ��ŏ��ɂȂ�l�Ɏ�t���܂����B |

|

|

| |

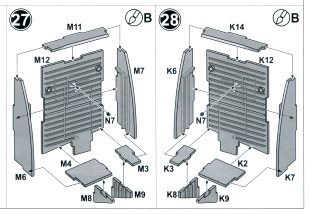

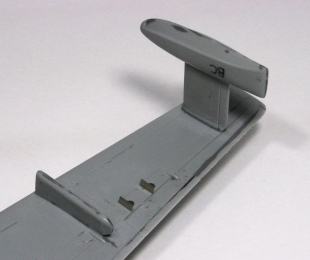

�Ă̒�A�㕔���̂Ɛ��������̐ڍ����C���͌��\�肪�|�������̂ŁA���C�����̂ƍ��̂�����Ő���������t�����ꍇ�͎��ɋ�J�������Ƃł��傤�B���O�����͐��������̎�t���p�x�ŁA�������ꂪ�����Ă�������Ԃ����t���܂���B�ł������������㕔���̂ɉ��g�݂��Č���ƁA�㔽�p���t���č��E��̂̐��������Ɠ��̊Ԃ̎�t���͂���ʒu�Ō��܂��Ă��܂��āA�ǂ��ɂ��p�x�̒����̂��悤���Ȃ���ł��B�����ŃZ���e�[�v�Ń��C�����̂����g�݂��A���������̊p�x��OK�ł��邱�Ƃ��m�F���Đڒ����܂����B���̃L�b�g�A�����ȃp�[�c�͌��\�ǂ��ɂł��ǂ��ɂł��t�����ʁA���Ɠ��̂ȂǁA�傫�Ȑڍ��͒����̗]�n���Ȃ����Ă肵�Ėʔ����ł��B

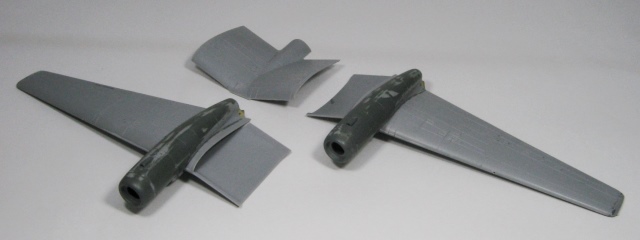

�����Č㕔���̂����C�����̂ɍ��̂����܂��B�܂��@��Ɣ��[�r�[�����t���Ă��܂��A���̂Ƃ��Ă͂W���قǂ̑g���ė��ƂȂ�A��s�@�̌`�������ė��܂����B |

|

| |

|

|

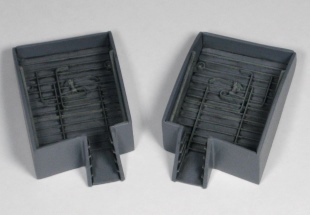

�Ƃ���ŁA�㕔���̂ƃ��C�����̂̐ڍ����͋����ׂ����Ƃɉ��̃K�C�h���Ȃ��C���t���ł��B�ڒ��ʐς������ĕt����̂ł����A���x�͍s���Ă����Ȃ̂ŕ⋭�͂��܂���ł����B�����͂ǂ����Ƃ����ƁA���ꂪ�܂������ėǂ��Ƃ͌����܂���B��̓I�ɂ̓��C�����̂ɔ�㕔���̂̕����c���E�����ł��B�]���Ĕw�ƕ��͌㕔���̂������A���E�̑��ʂ̓��C�����̂����������i�����ł��܂��B���ł͒Ⴂ�����ɓh���Əu����h���ăp�e����Ƃ��A���������𒆐S�ɒO�O�Ƀy-�p-�|�����đS�����ς��܂����B�����̒i���A���\�����������ł��B |

|

| |

|

|

|

|

| |

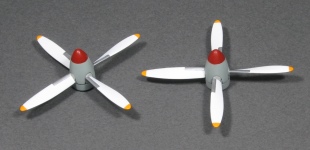

���̒i�K�Œ����R�R.�T�����B���̌�A�@��Ɣ��[�r�[�����t���ƑS���S�P.�Wcm�ɂȂ�\��ł��B���̒����͓���[�����@�ł�B-29�ɂقړ������̂ŁABe-12�̑傫���������ł��܂��ˁB���̑S���͋@��̃��h�[���Ɣ��[�̍ג����ΐ��T�m�r�[���������������Ȃ̂ŁA���ۂɂ�B-29�������菬���ȋ@�̂�����ǁAB-17���͊m���ɑ傫����ŁA���������Ȑ퓬�@�������Ă��鎄�ɂƂ��Ă͑O��Be-6�ɑ����啨�L�b�g�ł��B�����܂ŋC�͂�����������ƐS�z�B

|

|