|

|

|

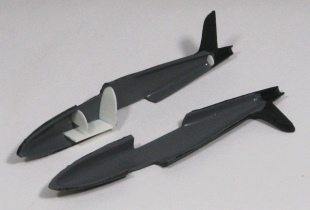

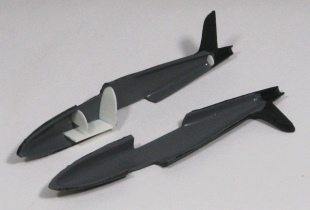

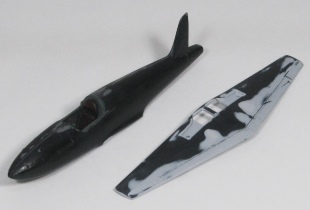

このキットは実機がとにかく小型のため、胴体全長が10cmありません。部品点数も21と少ないので、手っ取り早く完成しそうです。ただし、結構年代物のキットなので、小規模ながらそれなりの手入れが必要となり、そういう追加工作も楽しめるキットと言えます。

まずは胴体内側がギタギタに荒れているので、グレーの塗料を塗ってはペーパー掛けして綺麗に均しました。組立て後はほとんど見えなくなりますが、荒れたままでは気持ち悪いですから。 |

|

| |

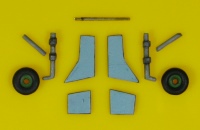

コクピット周り、キットに入っているパーツはシートだけなので、床板,背もたれ,計器板をプラ板で自作しました。さらにストックパーツから合いそうな操縦桿を拾って来て取り付け、同様にストックデカールからメーター類を見つくろって貼り付け、それらしく仕上げます。ついでにロケット噴射口内部が筒抜けなので、ここも小さく丸く切ったプラ板で塞いでいます。 |

|

|

|

|

|

|

| |

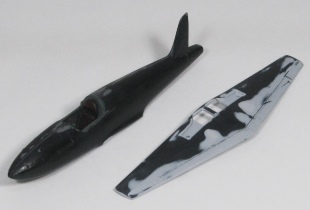

胴体の接着は特段すき間や段差は出来ず、良い調子です。主翼は上下左右とも分割のない一枚もので、これを胴体に貼り合わせれば即、十の字という手軽さ。しかし良く見ると所々ヒケていて凹みがあるので、胴体に取付ける前に溶きパテで埋めて修正しました。この作業で主翼の筋彫りはほとんど消えたけれど、動翼部の境界は塗装段階で復活させる予定です。 |

|

|

|

|

胴体中央部を下面から見る |

脚庫中央は胴体内に筒抜けなので胴体側にプラ板を貼って塞ぎました。ここはキットにもパ-ツが入っていますが合いが悪いのでプラ板に置き換えました。 |

|

| |

続いて主翼を胴体に接着し、十の字にします。翼と胴体の合いは基本的に良いのですが、やはり無修正と言う訳には行きません。一番手が掛かったのは上面の胴体と主翼の接合部分です。ここはどんなに翼を上に押し付けても翼が胴体より一段低いので、翼側に溶きパテを盛って対応しました。次に下面前方は胴体との接合部が即、脚庫になっていて、脚庫前縁の細いリブが何故か胴体よりも凹みます。もしかしたら実機がそうなっている可能性もありますが、どうもしっくり来ないので、凹部をエポキシパテで埋めました。写真でほんのり黄色く見える細い部分がそれです。 |

|

|

|

|

|

|