|

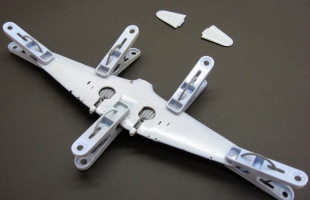

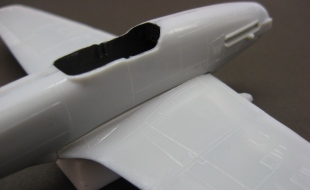

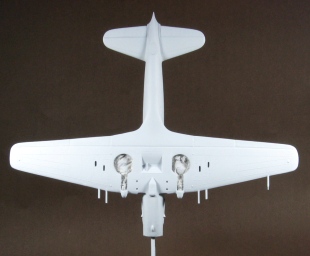

�{�̂̍H��ɖ߂�܂��B�O�q�̒ʂ肱�̃L�b�g�̍��Ȃ͓��̑g����Ɏ�t���ł���̂Ő����y�ł��B�L�b�g�̃p�[�c�Ɍ�Ȃ͖����A�t�B�M���A�ڑO�ȂƂ̊u�ǂɐڒ�����d�l�ł����A�t�B�M���A���悹�Ȃ��ꍇ�͂����ǂ��Ȃ̂ŃW�����N�X�g�b�N����K���ȍ��Ȃ�I��œ\��t���܂����B���@�̌�Ȃ��ǂ��Ȃ��Ă���̂��ǂ�������Ȃ��̂ł����A�L���m�s�[��t���Ă��܂����܂茩���Ȃ��̂ł���ŗǂ����Ƃɂ��Ă��܂��܂��B�L���m�s�[�Ɠ��̂̍�����KP�ɂ��Ă͗D�G�ł����A����ł��ꕔ�ɂ����Ԃ��ł���̂Ŗ��C���Ƃ����킯�ɂ͍s���܂���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

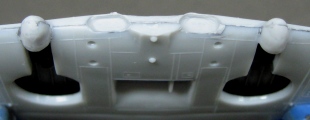

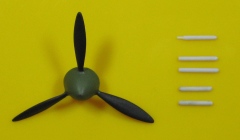

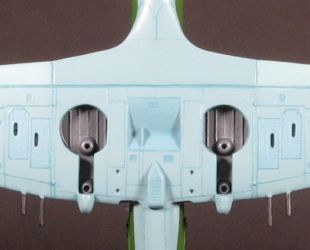

�h���ɓ���O�Ɏ嗃�ɋ@�֖C�ƃs�g�[�ǂ���t���܂��B�L�b�g�ł͗����ʃp�[�c�ɂ����a�����Ă���܂����A���ꂾ���ł͓����t�����Ȃ��̂Ńh�����Ō����J���č������݂܂����B��t�����x���s���������̂ŕt�����ɏu����A������C�����܂������A�ȗ����s�����O�����痧���オ���Ă���ׂ��~���̍����𐮌`����̂͂��Ȃ�̎�Ԃł��B

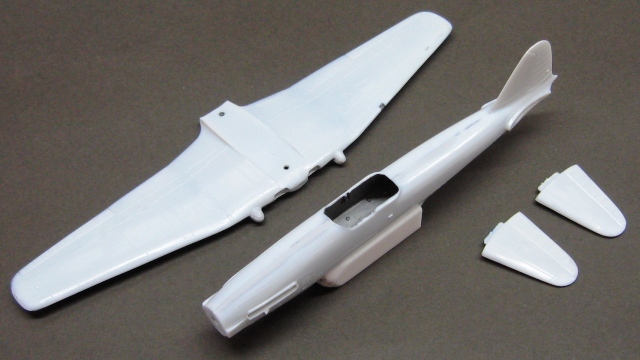

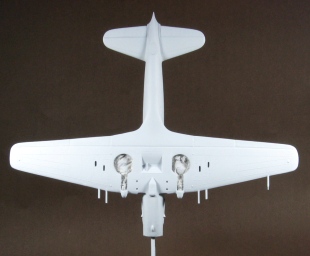

�h���͂܂��ʃX�v���[�̃T�[�t�F�[�T�[��S�ʂɊ|���čH��̃A����ׂ�����A���ʐF�̃��C�g�u���[���X�v���[���܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

�X�v��-�ɂ��h���͂����܂łŏ�ʂ͕M�h��ɓ]���܂��B���̍��̓h���ł͏�ʂ͗Έ�F�ł����L���ʐς���C�ɓh��̂ł͂Ȃ��āA�L�b�g�̓ʃ�-���h�ɉ����ă}�X�L���O���A�p�l�����̏��ʐςɏ��������Ȃ���h��i�߂čs���܂��B�h��d�˂͂Q��B�����F�œh��̂ɍׂ����}�X�L���O����̂̓��_�Ɍ����܂����A��������ƃ}�X�L���O�e-�v��������Ɏc��h���̒i�����H��ŏ������ʃ�-���h��₢�A�p�l�����C���������邱�Ƃ��ł��܂��B���̕��@�͈ȑO���畔���I�Ɏ�����Ă����̂ł����A����͑S�̓I�Ɏ��{���Ă݂܂����B���ʂ͂܂��܂��ŁA����ʃ�-���h�L�b�g����鎞�̕W���ɂ��悤�Ǝv���܂��B |

|

|

|

|

|

|