| |

このキットはパーツ総数40と少な目で、かつとてもオーソドックスな部品構成のため、組立てる順序に迷うことはありません。先に脚から作るなどと言うあまのじゃくなことをしない限り、自然とコクピットの組立てへと手が動きます。 |

|

|

|

|

|

|

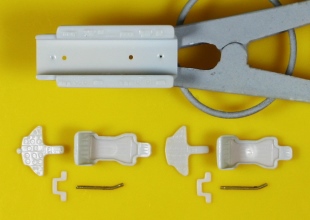

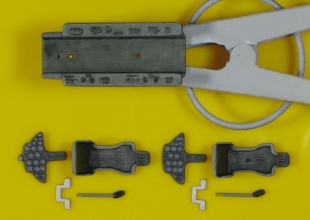

コクピットパーツは床板とサイドコンソールが一体になったバスタブ状のパーツに、シート,計器板,フットペダルおよび操縦桿が付く構成で、私は1/72ならこれで十分だと思っています。尚、操縦桿のパーツは型ズレしていたので黄銅線に置き換えました。 |

|

| |

|

|

| |

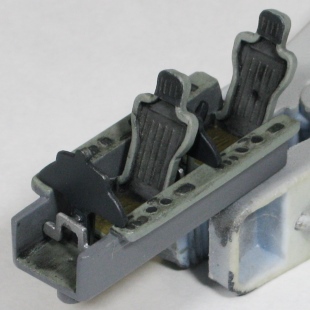

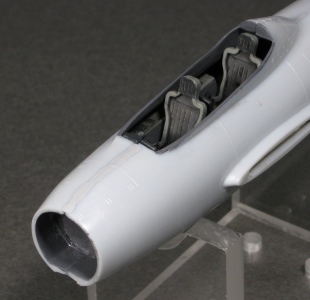

上写真は塗装して組立てた状態です。欲を言えばシートベルトが有ればなお良かったですが、一応キットのパーツに何も足さない方針で作ることにしたので、これでコクピットの工作は終了とします。続いて胴体の工作。 |

|

| |

まずは胴体内側をサッとペーパー掛けして全体をグレーで塗ります。 |

|

|

| |

コクピットの胴体への取付けはガイドが無いので位置が決まりません。こういう時に私が使う常套手段はエポキシパテを枕にしてコクピットを座らせると言うもの。この方法ならコクピットが宙に浮く様な位置でも取付けることができます。さらにエポキシパテは硬化前でも結構腰が有るのでこういう作業には打って付けです。コクピットが固まったら機首に重りを仕込んで行きます。少ない重りで済ますにはできるだけ機首の先端に重りを付けたいのですが、先端には空気取入れ口のパーツが入って来るので、その分を避けて丸く切った鉛板を貼り付けました。さらにその後ろに細断した鉛片を入れて重さを調整し、ポリエステルパテを上塗りして封じ込めました。 |

|

| |

|

|

|

| |

胴体の左右を貼り合わせます。合いは基本的に良好で、全周に渡り特に酷いズレは無く、大きなすき間もできません。このキットは凸モールドが美しくそれを活かして作っているのですが、そう言う場合に合いが良いのは本当に助かります。ただし合いが良くても僅かな段差やすき間は有るので、接着ラインに沿って最低限の幅で溶きパテを塗り、乾燥後慎重にペーパー掛けして修正しました。 |

|

| |

|

|

|

| |

尾部排気口の中は結構ガタガタしています。大きな溝には瞬着を流し込み、溶きパテを塗りました。乾燥後一度粗く整形した後、グレーの塗料を厚塗りして再度整形します。ここは後で別パーツの排気ノズルが入るので何度も仮組みしてすり合わせておきました。これで胴体の工作が終わり、一段落です。

|

|