|

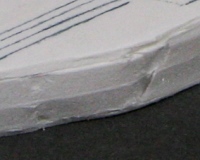

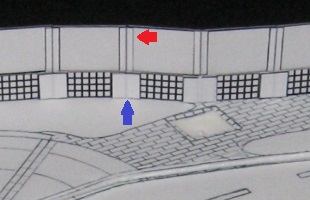

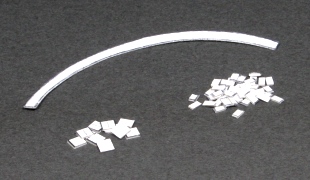

�x�[�X�Ə�ɍڂ���̗̂���������������A���悢��㕨���ڂ��čs���f�R���[�V�����H���ɓ���܂��B���ԂƂ��Ă͕Ǎۂ��u���v�Ƃ��āA�������O�Ɍ������Ď�t���čs�����Ƃɂ��܂����B�܂����t�����̂̓o�X�⒆�����̉��A���ɕǍۂɈʒu����u�A�����݁v�ł��B���̃p�[�c�͒�ʂ����X���ĕ��ʏo����������Ȃ�ł����A�����x�[�X�ɒu���Č���Ɣ��肪���킸�A���[��2mm���x�����Ă��܂��܂����B����ĂďC���Ɋ|����܂��B |

|

|

|

|

|

|

�C���͌��Ԃɖ؍H�{���h��h��A�����ɐA�����݂̕\�ʂ��Ă���̂Ɠ����R-�X�^-�t���l�ߍ��Ƃ���A�Ƃ肠�������Ԃ͂Ȃ��Ȃ�܂����B |

| |

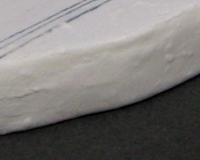

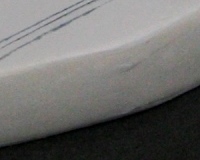

�܂����ꂾ���ł��ǂ�������ł����A���E���ڂ����Ƃ����Ɨǂ��Ȃ�C�������̂ŁA�u�J���g���[�O���X�v�Ƃ����W�I���}�p�̃p�E�_�[��A�����݂̐����ۂɎT�����Ƃ���A��ʐ^�E�E�̗l�ɂȂ�܂����B�܂��܂��V�����ƐA�����݂��Z�a���Ă��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���ɁA�@�A�����ݒ������ɐ����Ă���A�A�~�`�x���`�A�B���̋@�{�S�~��x�Q�@����t���܂����B�ǂ���ڒ��܂�t����ʐς����Ȃ��̂ŃK�b�`���Œ�ł��Ă��邩�ǂ���������܂���B�@��0.5mm�X�e�����X������ăx�[�X�Ɏh�����Ă��܂��B�ׂ��X�e�����X���ɐڒ��܂�h���č������݂܂������A�ǂꂾ�����łɐڒ��ł��Ă��邩�s���ł��B�ꉞ�t���ɂ��Ă������Ȃ�����ǁA��Ŗ������������甲�������ł��B�A�̓x�[�X�ɒu���Ă��炸�炷�Ɛڒ��܂��͂ݏo���̂ŁA�ʒu���߂��ꔭ�����ƂȂ�A�ْ����܂����B�B�͒��ł͈�Ԃ̂肵�낪����������ǁA�t�ɐڒ��܂�t���߂��ėV�����ɉ����t������e����͂ݏo���A����ĂĐ@�����ȂNj�J�̘A���ł����B |

|

|

|

|

|

|

�����ėV������ɖ��R�{�A���܂��B�A���X�y�[�X�ɖ�ڒ����������ł͍����̗l�ɍ��{�������s���R�Ȃ̂ŁA�J���g���[�O���X�i�W�I���}�p�p�E�_�[�j���T���Ē����B���̌��ʁA�E���̂��Ƃ��A���R�Ȋ����ɂȂ��Ă���܂����B |

| |

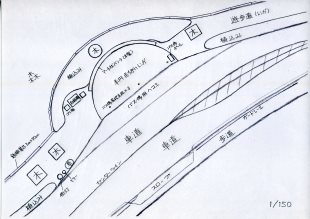

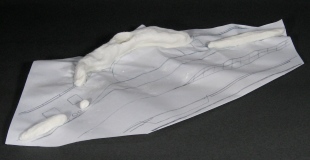

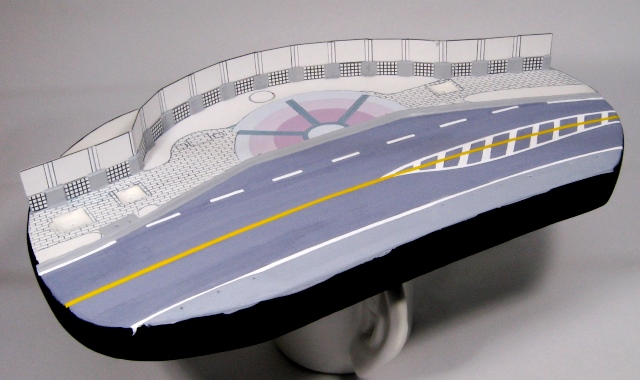

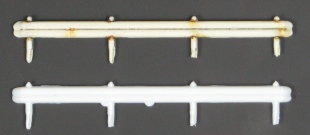

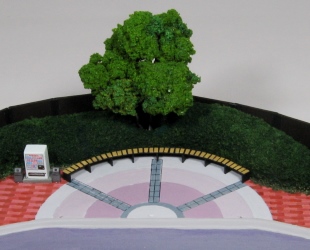

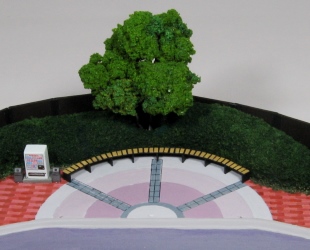

�����ėV�����̎ԓ����̉��i�ӂ��j�ɐ��_�p�[�c��ڒ����܂����B���̐��_�p�[�c�͒P�i�Ō��Ă���Ɖ������̃i�}�R�̗l�ŁA���ꂪ�{���ɐ��_�Ɍ�����̂��S�z��������ǁA���������ăx�[�X�Ɏ��t���Č���ƁA�ǂ��ɂ����_�Ɍ�����̂Ńz�b�Ƃ��܂����B�����Đl�H�������t���čs���܂��B�t�����p�[�c�̓o�X��̃|�[���ƉJ�����A�J�[�u�~���[�ƊX���A�����ăo�X��Ƃ͔��Α��̕����Ǝԓ����u�Ă�K�[�h���[���ł��B����珬���͒P�i�̏o�������x�[�X�ɔz�u������̃o�����X���厖�Ȃ�ł����A���ʂ͉��ʐ^�̒ʂ�ł��B�܂����Ƃ������ł͍��i�_���Ǝv���Ă��܂����������ł��傤���H |

|

|

|

|

| |

|

|

|

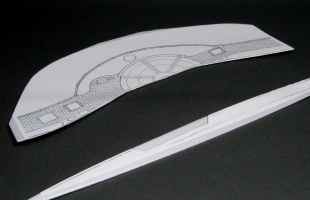

�����ĕ��̗����ɖ�A���܂��B |

| |

���\�L���������̗������A���P�{�A�P���L�R�{��A�����炬������l�܂��ė��܂����B�P���L�R�{���[���璆���Ɍ������ď��X�ɒႭ�Ȃ郊�Y�����ƁA�[�ɋ߂��ʒu�ɂ��т��鐙�̍����̃n�[���j�[�Ő����ԓI�ȑS�̒��a��_�����̂�����ǁA�o���h���͂܂��܂��ł��傤���B

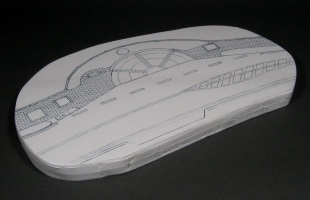

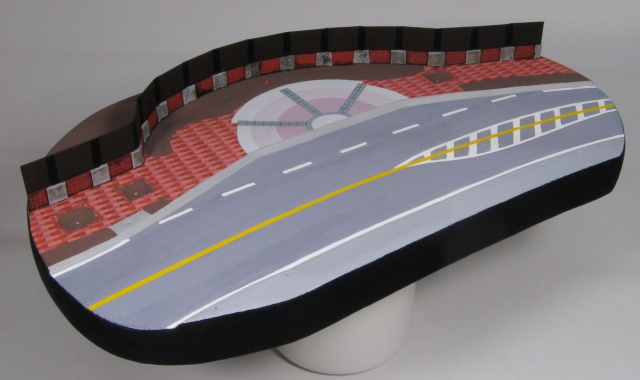

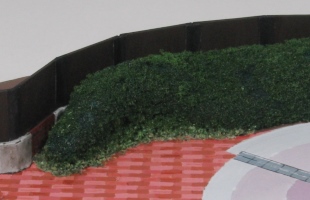

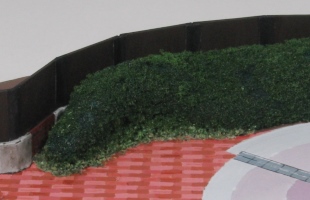

�����ĕ��̗����̒n�ʂ𑐒n�ɂ��܂��B�܂���̎ʐ^�Œ��F�ɓh���Ă���n�ʂɁA�؍H�{���h�𐅂ŗn�������̂���l�ɓh�z���A���̏�ɃJ���g���[�O���X�i�W�I���}�p�p�E�_�[�j���T���܂��B���ꂾ�����ƒ蒅���ア�̂ł���ɂ��̏ォ��؍H�{���h�̗n���`���悹���̂����ʐ^�E���[�ł��B���ꂪ���������̂����E�����A����ɏ��X��̍�������z�u�����̂��E�[�ł��B |

|