|

ベースができたのでいよいよフィギュアの制作に突入します。フィギュアは全部で7体。内訳は1/72:2体,1/48:1体,1/35:3体,そして1/32が1体です。まずは制作経験のある1/72から。1/72のフィギュアは小さくて難しいと思われがちですが、その小ささが幸いして完成しても良く見えないので、テキトーに塗っとけばOKなんです。今回も1/72の2体はあまり苦労せずに出来上がりました。(↓) |

|

|

|

|

続いて次に小さい1/48の1体に取り掛かったのですが、う〜ん難しい。やはり1/72とは世界が違いますね。1/72はラッカー系塗料で塗り分けてからエナメルで墨入れしただけですが、1/48でそれだけだと「おもちゃっポさ」が抜けません。色々試行錯誤した結果の到達点が左写真(←)なんですがいかがでしょうか?写真ではちょっと顔が白くなり過ぎたけれど、実物ではそれほどでもないのでそのままにしておきます。 |

|

|

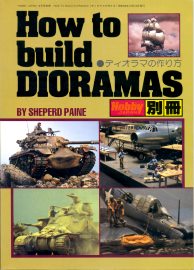

そして遂に1/32,1/35のフィギュアの塗装に入ります。大きいフィギュアを塗るのは初めてだったので、本棚にあった右の本を引っ張り出して読みました。この本は日本では昭和56年(1981)に出版された翻訳もので、元本が出たのはもう四半世紀も前のことですが、プラモデルを中心としたジオラマに関しては今でもバイブル的な存在として崇められています(2017年・記)。フィギュアについてはこの本の第五章に「人形のポーズと塗装」と題して詳細に解説されています。この本を熟読し、本に書いてある通りにやって見て、私は次の結論に達しました。『

フィギュアの塗装とは、人形の表面をキャンパスとし、そこに肖像画を描く作業である。』 いや難しいです、本当。 飛行機だったら比較的平らな面を指定された色で塗ればおおよそ出来上がりますが、フィギュアでそれをやっただけでは全く人間に見えません。下の写真・左側がそれですが、この状態だと単に基本色を置いたに過ぎないことが良く分かります。これでもラッカー系塗料を6色も使っているんですけどね。 |

|

|

|

|

|

|

|

上写真・左側の状態を出発点として、「肖像画の描き込み」をやって行きます。使う塗料は油絵の具(油彩)です。油彩は飛行機模型でもウェザリングに使うことがあるので、全くの未経験ではありませんが、「肖像画」となると勝手が違うので苦労しました。若いうちにもっと油絵(を描くこと)に親しんでおけば良かったとつくづく思いましたが後の祭りです。油絵では光と影を巧みに描き分けるのがコツなんですが、どうしても影の部分が汚れた様になってしまって上手く行きません。顔の表情にしたって本当はもっと若々しくしたかったのですが、残念・ご覧の通り三人のオバサンになってしまいました。これ以上手を入れてもどんどん悪くなるばかりなのでこの三体はこれで終了とします。残るは主役のリトバックのみ。リトバックを最後に残したのは、これまでの三体で少しはコツが飲み込めることを期待したからなんですが、果たしてどうなることやら・・。 |

|

|

|

|

|

結果は・・上の写真の通りです。自分では精一杯頑張ったつもりです。でもやはり、リトバックの凛とした美しさを再現するには至りませんでした。強いて言えば上写真・右端の、顔が見えない1枚が一番似ているのではないでしょうか。リトバックさん、ごめんなさい!これが私の限界です。 |

|

|

|

|

|

これでジオラマに必要な7体全て揃いました。並べて見るとなかなかの壮観? 一番気合いを入れて作ったのはもちろん右端のリトバックだけれど、自分で一番出来が良いと思うのは左から2番目の、1/72「名もない女性整備兵B」です。やはり1/72メインの飛行機モデラー(=私)にとって大スケールのフィギュアは別世界でした。ここに掲げた写真も、フィギュアを専門にやっているモデラーさんから見れば指摘事項が山盛りでしょう。

|

|

|