| |

翼 および 胴体下部 |

|

|

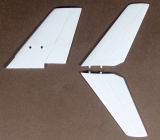

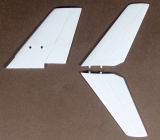

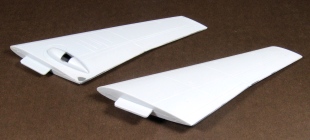

このキットは機体の大きさの割に部品点数が少な目で、すんなり形になってくれそうに見えます。しかし取説を見ると胴体が上下と機首の3ブロックに分かれていてやや変則気味。そこで翼パーツから組み立て始めました。写真・右が尾翼、左下が主翼です。普通、垂直尾翼は胴体と一体になっているものですが、このキットは分離しているので、初期型と改良型で垂直尾翼の形が違うのかと思いきや、そうではなくて金型構成の都合で分離しているだけの様です。作り手にとって無意味な分割もキットの味のひとつと理解しましょう。 |

|

|

|

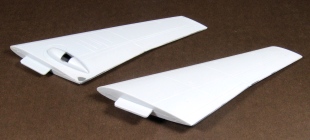

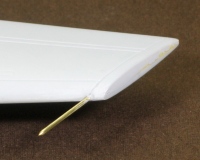

主翼は後縁が厚ぼったいけれど翼自体も異様に厚いので、「実機がこうなっているんだ」 と解釈して特段薄くする工作は行いません。 |

|

|

|

|

|

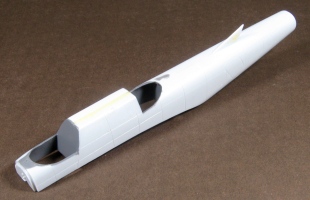

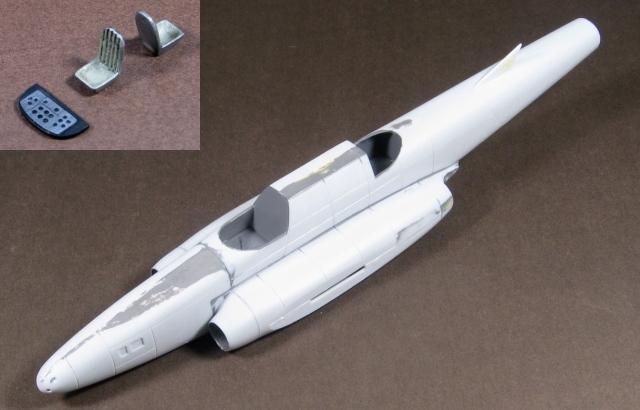

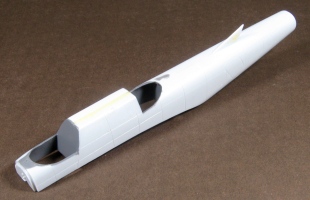

3つのブロックに分かれている胴体、写真上↑はその内のひとつの下ブロックです。ここは実機ではエンジンが収まって主翼が取り付く核となる部分で、後縁にエンジン噴射口が開きますがその内面に接合ラインが走るため、パテや塗料で丹念に均しながら面一に仕上げます。(写真左) もうひとつ内側の修正が必要なのは空気取り入れ口のパーツ。ここは左下写真のごとく中で左右が繋がってますが実機では絶対そんなことないんで、0.3mmプラ板を適当に切って貼ってエポキシパテで補強し、個々に独立させました。 |

|

|

|

|

|

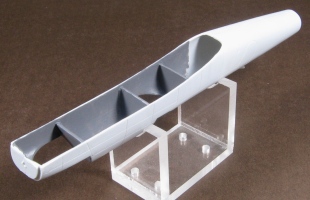

空気取入れ口内部の修正が終わったらタ-ビンブレ-ドのパ-ツを取り付けてブロック本体に接着。この辺の合いはとても良いので思わず鼻歌が出ます。また下ブロックの上面がコックピットの床になっているので、ここにラダ-ペダルと操縦桿を接着します。 |

|

|

|

|

|

| |

胴体上部 と 機首

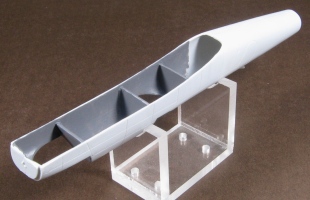

続いて胴体上部ブロックに移ります。上部ブロックは下部ブロックに載る構成で下面がごっそりえぐれているため、左右を接着した直後はペナペナで強度が心配になりまが、別パーツになっている操縦席の仕切板3枚を接着すればしっかりするので大丈夫です。胴体と仕切板の接合部にはすき間ができたのでパテ埋めしました。ここまでの工作では外側よりも内側にできるすき間や段差の修正がポイントになります。内側と言っても完成後に容易に外から見える部分なので手は抜けません。 |

|

|

|

|

|

|

胴体上下が出来れば残るブロックは機首部です。ここは脚庫の取り付けが曲者で、位置が決まり難い上、取り付け後の強度も不安だったのでエポキシパテで固定。さらに、かなりのテールヘビーが予想されたため、余ったエポキシパテを先端に詰めて直径5mmの鉛玉を3個埋め込みました。これで仮組みして重量バランスをチェックしたところ、下写真のごとく尻上げには程遠い状態。尾部には機銃や下面の安定板など、まだまだ部品が付くので機首の重りは相当増やさなければなりません。結局鉛玉を6個足しました。持った感じ、かなり重いです。 |

|

|

|

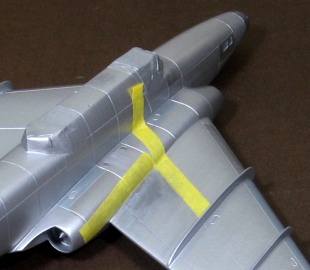

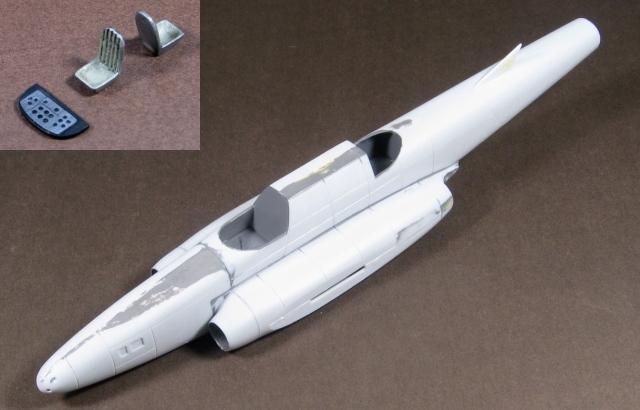

胴体上下と機首の工作が終わったらいよいよ3つのブロックを合体させます。計器板を上部胴体の内側に接着。シ-トは後からでも付けられるので今は塗装だけ。各ブロックの合いは大きな破綻はないものの、やはり相応のすき間や段差ができます。それらを一通り修正して、ようやく下写真の状態に到達。やっと飛行機らしくなって来ました。筋彫りは凹ですが修整の削り込みで一部消えるので小まめに彫り足します。 |

|

|

|

|

|

|

士の字化工作 |

|

|

|

|

|

この制作記の冒頭に書いた通り、垂直尾翼は胴体とは別部品になっています。選択部品でもないこの垂直尾翼が別パーツなのはおそらく金型の制約でしょう。Amodel

のランナーがみな小ぶりなのは金型や成形機の能力に制限があるからで、それが同社独特のパーツ割りや部品の風合いの源になっています。 |

|

|

|

|

|

|

主翼の取り付けは大仕事になるかと思いきや、すんなりくっ付いてくれたので助かりました。この機体、ジェット機とは思えないほど翼が厚く、胴体との接合面積がたっぷり有るのでムリなく接着できたと言う訳です。反対に境界層制御板の取り付けには苦労しました。左の写真では小さくて見えないけれど、制御板と翼の間にすき間があるのでエポキシパテで埋めてあります。制御板自体も厚ぼったいので、パテが乾いてからできる範囲で薄く成形しました。 水平尾翼は付け根の前縁が垂直尾翼より前に出るので、適当に削って合わせてあります。 |

|

|