| Il-40 改良試作型 制作記 |  |

|

| Amodel 1/72 |

| BOXアートの画像をクリックすると、「私が出会ったキットたち」の、それぞれのページへジャンプします。パーツ画像やデカールはそちらをご参照下さい。 このページに戻るにはブラウザの戻るボタンを使って下さい。 |

|

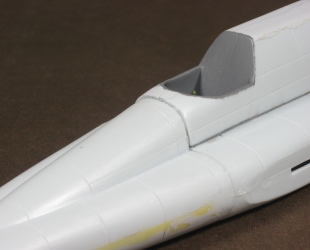

| ☆ ☆ ☆ 基本工作 ☆ ☆ ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

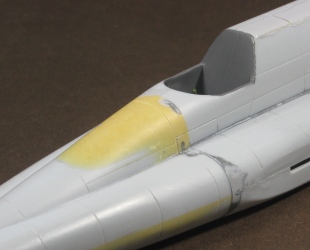

| ☆ ☆ ☆ キャノピー と 小物 ☆ ☆ ☆ | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

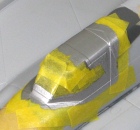

| ☆ ☆ ☆ 基本塗装 ☆ ☆ ☆ | ||||||||||||

|

||||||||||||

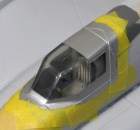

| ☆ ☆ ☆ 仕上げ塗装 ☆ ☆ ☆ | |||||||||||||

|

|||||||||||||