|

|

|

|

|

さらに主脚庫。ラボーチキンのジェット機は、私が知る限りでは全ての機体が胴体引込み式の主脚を採用しています。このキットでは4枚の板状パーツを箱組みして本立ての様な形を作り、それを胴体内部に取付けて脚庫を形成する仕様になっています。板状パーツの箱組みは神経を使うものの、それほど難しくはありませんでした。しかしこれも内部がのっぺらぼうで、そのままでは著しく実感に欠けるため、細く切ったプラ板を貼り付けました。これも全くのでっち上げです。大体がこんな脚庫じゃ車輪が収まらないのは明白ですが、まあ何もやらないよりは良いだろうと言う自己満足の世界です。 |

|

|

|

|

|

| |

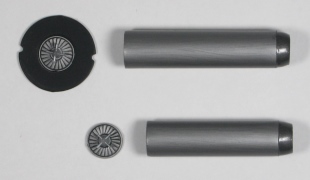

次は排気ノズル。La-200 は双発なので排気ノズルが2本あります。エンジン配置は胴体内に前後に並ぶ変則的なもの。その変態ぶりが魅力なんですよね。ノズルには長短があり、取説によると短い方が前、長い方が後ろと指示されています。しかしこれが大間違いで、仮組みして見ると、どう組んで見ても長い方が前、短い方が後ろです。何だかこの取説は怪しげなので、鵜呑みにしないで良く確認しながら組んだ方が良さそうです。ここでの注意点はノズルが竹を割った様な形の2分割なので、内側の接合線を丁寧に消すこと。排気口内部は完成後も結構良く見えるので手を掛ける価値はあります。 |

|

| |

|

|

|

| |

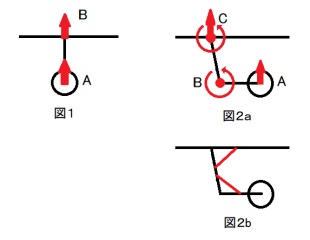

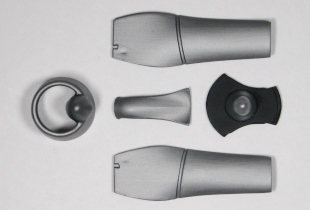

序盤のクライマックスは空気取入れ口内部構造体(以下:空内体)の組立て。この部分は複雑です。まず、空気取り入れ口は真円で、紡錘型のレドームが取り入れ口の上部から前方に突出する形で付いています。そのレドームの基部から2枚の整流板がハの字状に付き、これによって取り入れ口内部は左右と中央の3室に分かれます。そして左右のダクトからは後方のエンジンに、中央のダクトからは前方のエンジンに空気が送られる仕組みです。キットはその構造をそこそこ忠実に再現していて、3次元的な曲面を持つ整流板2枚+レドーム後方の天井板+機首+奥の隔壁で空内体を形成します。上写真・左は空内体を組み始める直前の段階。この時点ですでに機首のレドームと奥の隔壁のコーンの中には鉛玉を仕込んでいます。上写真・右は機首以外のパーツを組んだところですが、板状のパーツを稜線で接着して立体に起こすので作業は結構難しかったです。ここでレドーム後方の天井板の上部(天井裏)に空間ができるので、そこにも鉛玉を仕込みました。 |

|

| |

|

|

|

|

組み上がったダクトを機首と合体させます。合いはまずまずですが接合部がくっきり出るので瞬着と塗料で埋めました。上写真左、レドーム基部から整流板にかけて黒々とした太い線が見えますが、これが接合部を埋めた跡です。銀で上塗りしてもこの接合線はなかなか消えなくて、何回もペーパー掛けしては塗装を繰り返すことになりました。何度目かの銀の上塗りで上写真右のごとくようやく接合線が消え、これで空内体が完成しました。 |

|

| |

|

|

| |

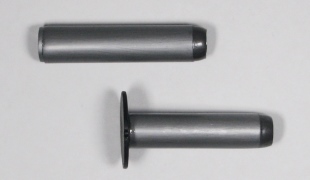

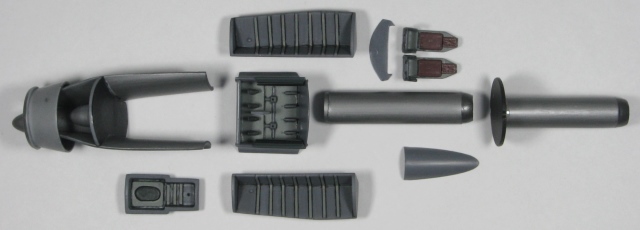

上は胴体に組み込むパーツの集合写真です。左(機首側)から空内体、前脚庫、主脚庫、コクピット、前方エンジンノズル、後方エンジンノズルです。これらを胴体パーツに組み込むとかなりギッシリした感じになります。それぞれのパーツを正しい位置に取付け、かつ左右胴体をすき間なく接着すること・・それが次工程の山場です。

|

|