|

続いては翼の工作、さらに十の字にしてから機首下面の修正を行います。 |

|

|

|

|

|

|

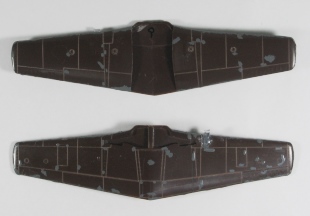

まずは主翼の工作。パーツのうちに筋彫りを増し彫りしてはみ出した部分をタッチアップします。この状態で主翼の上下を接着し、乾燥後にペーパー掛けしました。ちょっと苦労したのは左翼の脚付け根付近に付く透明部分です。キットではバキュームパーツが入っていますが使いずらいので、厚い透明プラ板を切って貼って削って仕上げました。 |

|

|

|

|

|

|

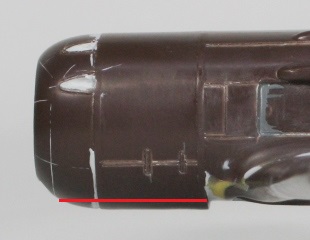

出来上がった主翼を胴体に取り付けます。機首下面と右翼上面で胴体との間にすき間と段差が発生。合いはまあこんなもんでしょう。大きなすき間はエポキシパテで埋め、細かな凹凸は溶きパテで平にしました。 |

|

| |

|

|

|

| |

このキットの山場は機首下面です。実機の形状は、La-9は機首下面と主翼下面が一直線になり、La-11はそこにオイルクーラーがあるのでその分出っ張ります。キットの機首下面は直線なんだけど主翼下面よりは出っ張っているので、La-9/La-11とも修正して実機の形状に近づける努力をしました。まずLa-9、上写真・左が修正前、右が修正後です。ひたすら削ったのでカウリングの断面が真円からズレちゃったけど、私の腕ではこれ以上どうしようもありません。 |

|

|

|

|

|

|

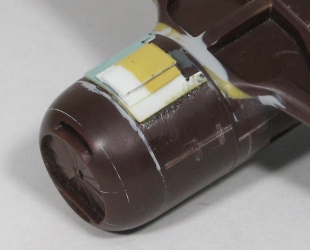

続いてLa-11、2つ上の写真・左が修正前、右が修正後。こちらはまずまず思っていたイメージに近いものが出来ました。オイルクーラーは結構ボリュームが有るのでプラ板で芯を作り、その上にエポキシパテを盛って形を整えています。

|

|