|

�������Еt������{�̂ɖ߂�A���n�h�����n�߂܂��B |

|

|

|

|

|

|

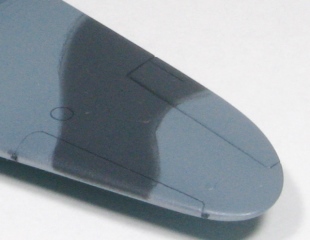

�܂��͓��������̃}�X�L���O����B���ꂪ�ς܂Ȃ��Ɩ{�i�I�ȓh���ɓ���܂���B��ʐ^�E�̓T�t�𐁂��I�������ԁB����͌p���ڏ����ȂǁA��{�H��̃A���͏o�܂���ł������A���̑��ʂɔ����ȉ��ʂ��o�đΉ��ɒǂ��܂����B |

|

|

|

|

|

|

�����ăT�t�̏�ɃV���h�[�𐁂��܂��B���a0.2mm�̃G�A�u���V���g���Ă���̂ɂ���ȑ����V���h�[���������Ȃ��Ȃ�āA�S����̎�������ł��ˁB���N������Ă�����̂�����肭�Ȃ�̂ł��傤���H

����ȃw���w���̃V���h�[�ł����ʂ̃��C�g�u���[���|���Č���ƌ��\�C�C���͋C���o���̂ł�����Ɗ������Ȃ�܂����B��͂�V���h�[�����͂��Ȃ�������������ǂ��l�ł��B |

|

|

|

|

|

|

��ʂ̖{�h���A�܂��͉��ʂ��}�X�L���O���ĂP�F�ڂ̃��C�g�O���[��S�ʂɐ����t���B�O���[�͉B���͂������ƌ����Ă��̒i�K�ʼn��n�̃V���h�[�͂قƂ�nj����Ȃ��Ȃ�܂����B���ĂQ�F�ڂ̃_�[�N�O���[���ǂ�����ēh�邩�B���������G�A�u���V�����̂�����t���[�n���h�ł̒��������l��������ǁA�V���h�[�����̌��ʂ�����Ύ��ɂ���ȋZ�\�������͖̂����ł��B�����͑f���ɖ��ʃp�^�[���̃}�X�L���O�ōs���܂��B |

|

| |

|

|

|

| |

�F�̋��E���ڂ������������̂ŁA�}�X�N�̃G�b�W�������������܂����B����͑�ςȍ�Ƃ��������炻��Ɍ������ǂ����ʂ����҂����̂ł����A���ۂ̌��ʂ͏�ʐ^���̂��Ƃ����s�B�͌^�G���ɏ����Ă���ʂ�ɂ���Ă�����������肭�s���܂���B�d�����Ȃ��̂ŃG�A�u���V�̃t���[�n���h�Ń_�[�N�O���[�������ďC�����܂����B���x�͊g�勾���g���ĐT�d�ɂ�����̂ŁA�V���h�[�����ɔ�ׂ�ׂ�����������ǂ��������͂ݏo���ăw���w���B�����ŃG�A�u���V�̓h�������C�g�O���[�ɕς��Đ����߂��B����ł��܂��[���ł��Ȃ������L���čēx�_�[�N�O���[�𐁂��߂��B������S�`�T��J��Ԃ������Ȃ��B����Ȏ��G�A�u���V�������P�{�L��Ό����ǂ���Ƃł����ł��傤�ˁB |

|

| |

|

|

|

| |

�悤�₭�G�A�u���V�̍�Ƃ��I���܂����B��ʐ^�������̋L�O���ׂ��G�A�u���V���ʓh�蕪����P���ł��B1/72�ɂ��Ă̓{�P�����r���ł������ꂪ���̎��̌��E�����A�ꉞ�����ł͖��������̂ł���ŗǂ����Ƃɂ����Ă��������B�Ō�ɍו���h�����č���̒��߂Ƃ��܂��B��̓I�ɂ͐���������[�̔��сA�����ƃp�l���̃g�[���ς��A�嗃�O���㉺�F�̋��E�𐮂���A�r���[�ɂ̓h���A�Ȃǂł��B��ʐ^�E���ו��h����B����Ń��b�J�[�ɂ��h���͑S�ďI���A��̓G�i�����Ɩ��ʂ��g���Ėn����ƃE�F�U�����O�ɐi�݂܂��B

|

|