|

|

|

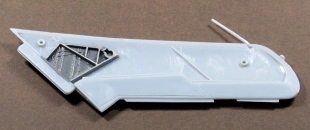

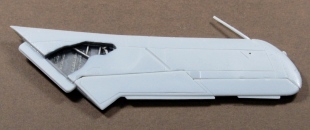

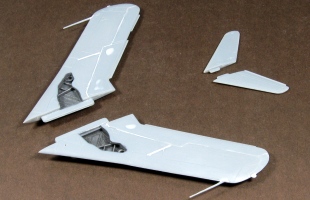

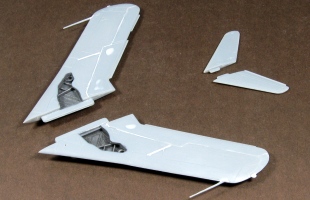

士の字化工作、まずは主翼の組み立て。脚庫内には綺麗なモ-ルドが施されているので思わず手の混んだ塗装をしたくなりますが、本筋ではないのでまあ程々にしておきましょう。翼後縁は上面側に一体成形されていてシャ-プな仕上がりです。下面パ-ツ接着後。フラップやエルロンの付け根に若干上面との不整合が出ますが、サッとペ-パ-掛けする程度で収まってくれます。あと気を付けたいのは肉厚部が所々引けているので、溶きパテで埋めて平らにならします。こういう修正は士の字にした後では面倒なので、翼単体のうちに済ませましょう。 |

|

|

|

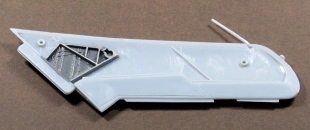

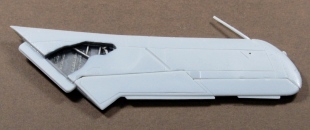

主翼を取り付けます。胴体と主翼間の取り付けガイドは前後位置はしっかり出ますが下反角まではサポートしていないので、自分で調整します。接着後の修正ですが、胴体の組立てでもパテを使った様に、胴体と主翼間の取付けでもすき間や段差が結構出来ます。ロシア・東欧系旧作キットに慣れている私は、そういう修正工作がないと物足りないので、このキットにも楽しませてもらっているわけですが、やはりいつも作っているキットに比べるとこのキットは格段に作り易いですね。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

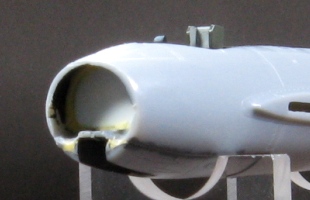

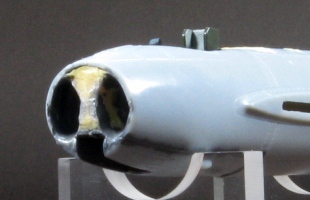

作り易さの理由は、修正工作が一発で決まる点にあります。取付けた部品相互の関係に変な反りや歪みがないので、素直にパテ埋めして素直にペーパー掛けすればスッキリ治まってくれます。モールドははっきりした凹なので多少のペーパー掛けでは消えません。そんなわけで士の字に到達しました。この作例では空気取り入れ口内部の追加工作に手間取りましたが、それがなければ簡単に士の字になっていたでしょう。この先のサフ掛けで修正跡が消えなければまたペーパーを当てることになりますが、今までの経験ではまず問題なさそうです。 |

|