|

胴体が出来たら次は翼。このYak-7は多くのWWⅡ単発レシプロ戦闘機がそうである様にとても常識的な形状なので、模型の工作も自然な流れです。 |

|

| |

|

|

|

| |

主翼のパーツ割りは一体の下面に左右の上面を貼るごく一般的な構成。上下の合いは外周はピッタリですが、厚み方向の合いが悪くてそのままでは翼端や後縁が厚く、すき間もできます。合わない原因は上写真左に斜線で示したパーツ内側の外周が厚いためです。そこで内側外周を丹念に削り込み、満足できる状態になってからガッチリ接着しました。 |

|

|

|

|

|

|

このキットの主翼にはもう一つ問題があります。それは脚庫。普通に組むと上写真左になりますが、これだと脚庫底面が不連続な上、翼下面と脚庫底面の間に壁がないので翼内部が筒抜けです。そこで底面はプラ板を貼り、翼下面とのすき間はパテ埋めして壁を作りました。個人的な見解ですが、この脚庫はこのキット最大の欠点だと思います。完成後にあまり見えなくなるコクピットはレジンやエッチングパーツまで使って精巧さを追求しているのに、完成後も丸見えの脚庫に無神経なのはバランスを欠いていると言わざるを得ません。しかし、こういう不完全な部分があると個々のモデラーごとに処理の仕方が変わるので、逆に作り手の個性を発揮できる場として肯定的に捉えることも可能です。他のモデラーさんが作ったこのキットに出会ったら、私は是非脚庫を見せてもらいたいです。 |

|

|

|

|

|

| |

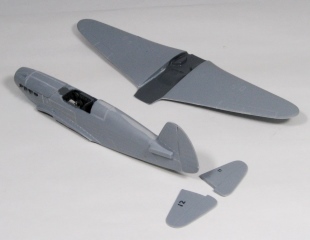

主翼の工作が済んだら胴体と合わせますが、合体前に胴体の筋彫りをなぞって増し彫りしておきました。上写真右側が十の字の状態。主翼と胴体の継ぎ目はそこそこの段差ができたので瞬着と溶きパテで埋めました。写真で白っぽく写っているのが修正後に残ったパテです。この部分の合いはこの時期のロシア/東欧系キットとしては標準的だと思います。まあポリエステルパテなどの固形パテを使わなくてもなんとかなるレベルです。 |

|

| |

|

|

|

| |

続いてキャノピーを接着しました。このキットのコクピットは精巧にできているので、キャノピーを開状態に改造することも考えましたが、失敗したら替えが無いのでやめておきました。こう言う場合、自分でキャノピーを絞れれば制作の幅が広がるんでしょうね。 |

|

| |

|

|

| |

最後に水平尾翼を取付けてめでたく士の字到達です。上写真で分かる様に水平尾翼付け根にかなりパテ盛りしてありますが、ここは胴体側の基部との間で厚み方向に大きな段差ができました。あまりにも明瞭な段差だったので、「もしかして実機にも段差があるのか?」と思って調べたところ、実機は段差なくスムーズに繋がっていたので本腰を入れてきっちり修正しました。

|

|