手軽にできる(はずの)1/72単発大戦機、今回は ICM1/72Yak-9 を作って見ます。 |

|

iiii |

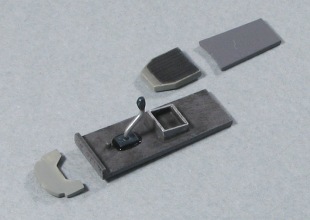

まずはセオリ-通りコクピットから。胴体内面のコクピット付近にけっこう精密なモ-ルドが施されており、つい熱くなって手の混んだ塗装をしてしまいました。組み立ててしまえばほとんど見えないんですけどね。下写真、コクピット内部パ-ツは左舷胴体に貼り付けました。白く粉をふいているのは瞬着です。取付けガイドがあるのでおおむね位置は決まりますが、計器板だけ合いが悪く、多少幅を削り込んでいます。 |

続いて胴体を接着。基本的に合いは良いですが、胴体パーツ間には取付けガイドがないので慎重な作業が必要です。 |

|

|

|

|

|

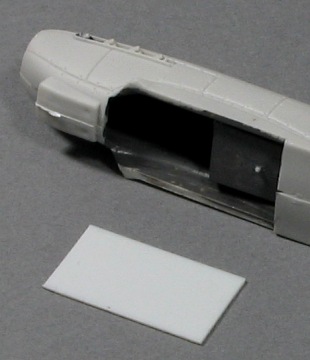

胴体下面、主翼に乗る部分をプラ板で塞ぎました。これで脚庫の筒抜けが防げます。

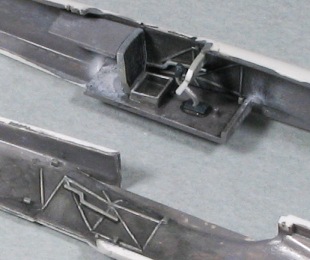

↓主翼パーツ。脚庫内部にはいい感じのモールドが施されていて好感が持てます。 |

コクピットの仕上げ。前縁のア-チ状のリブは直線状のパ-ツを自分で曲げて作ります。計器板はキット付属のデカ-ルです。これ以上細かくてもキャノピ-を付ければ見えないし、1/72としては十分な内容。 |

|

|

|

|

|

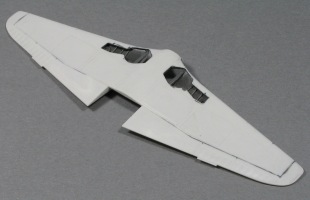

十の字から士の字にかけての工作です。主翼と胴体は基本的に合いは良いですが、ピッタリ無段差,無修正と言うわけには行きません。胴体下面と水平尾翼はけっこう引けていて修正に手が掛かりました。このキット、形状は抜群,部品精度もそこそこ,合いも悪くないしディティールも美しいのですが、やはり国産キットとは違う「味」があります。

|

|

|

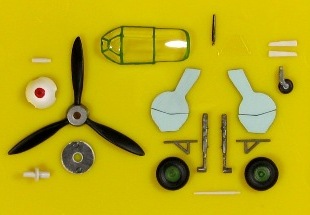

士の字になったので小物に掛かります。この「士の字になったら小物」というのは自分で自分に科しているMyル-ルです。こうしないといつまでも小物が残るから。今回は実働2日を費やして小物を仕上げました。このキット、やたら気合が入っていて1/72だというのに小物だけで22パ-ツもあります。老眼が進み、裸眼では見えないので拡大鏡を使い、ヒ-ヒ-言いながらなんとか左の写真まで漕ぎ着けました。 |

本体の方はいよいよ本格的な塗装に入ります。まず全体に缶スプレーのサーフェーサーを掛けたのですが、けっこうあちこちアラが目立ちます。特に工作時には全く問題なく見えた胴体接合線などが塗装すると浮き上がって来ます。サフの上からさらにペーパー掛けしてライトブルーを吹き付けましたが、どうもしっくり来ません。

うまく表現できませんがキットが吹き付け塗装を拒否しているような感じです。キットをじっと見つめて耳を澄ますと、「あなた自身の手で、筆で塗ってください。」・・と聞こえてくるではありませんか。

そこで一念発起して筆塗りしました。数回塗り重ねたので手間は掛かりましたが、キットの希望通りにしてやったので喜んでいる様子です。・・こう書くと、何か『行っちゃってるモデラー』みたいに聞こえますが、本当にそんな感じなんですよ。ICM1/72Yak-9、このキットを経験したモデラーさんならきっと分かってもらえますよね?ね?

|

|

|

|

|

|

|

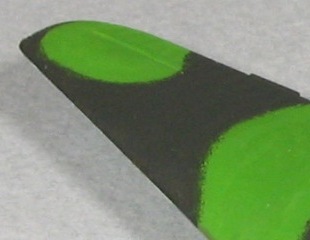

下面塗装が終了したのでいよいよ上面塗装に着手です。採用した技法は去年Su-22で経験した、『完全筆塗り・各色個別塗り分け法』です。この方法は薄めの塗料を細筆で直接必要な箇所に塗って行くという、これ以上ない原始的なやり方です。まるでボディーペインティングですね・・。

結果は言わずもがなの『筆ムラ大明神』。この後、同色のエナメルでドライブラシしてムラをごまかして行くのですが、この微妙な緑色が保てるかどうか・・・。

言い忘れましたが、塗っているのはWW2ソ連空軍標準迷彩のひとつ、グラスグリーンとブラックグリーンの2トーンです。とりあえず現段階で使った色は、明るい緑がクレオスのMr.カラー135番「ロシアングリーン(1)」をボトルストレートで、暗い緑が同じくMr.カラー18番「ブラックグリーン」に秘伝のタレとして29番と33番を少々混ぜました。自分ではまあこんなもんだろうと思うのですが、いかがでしょう?

塗装を仕上げます。Mr.カラーの上から同色のエナメルでドライブラシします。ところが明るい緑(Mr.カラー135番)と同色のエナメルがなく、自分で調合しても全くうまく行かないため、結局Mr.カラー135番をドライブラシしました。結果、筆ムラは消えたけれど「たたきムラ」は残ります。

続いて黒い部分はエナメルの定番、タミヤカラーXF-27「ブラックグリーン」でドライブラシ。エナメルは伸びが良いのでたたきムラも出にくいです。ついでに明るい緑との境界をぼかしてボディーペインティング終了。

終わってみるとなんだか明るい緑が明るすぎる気もしますが、このくらいコントラストがあった方が模型栄えするのでこれで良いことにします。・・良いことにさせてください。お願い。

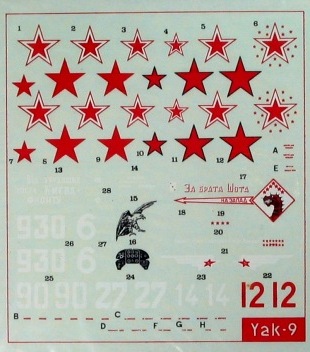

|

次の工程はデカール貼り。キットに付属のデカールはとても上質そうに見えたんですが、実際に貼り始めるとフィルムが異様に薄いため、ちょっとした力でブチブチ切れます。結局無傷で貼れたマークはひとつもなく、分裂したものをキット上で合わせます。機首のマークなどは6分裂もして途中で泣きそうになりました。

|

|

|

|

|

|

苦闘3時間、なんとか貼り終えました。しかし生乾きの状態でスケスケに透けていることが判明。また四分五裂しているため上から十分押さえることができず気泡が残ってます。修正として気泡部分に針で穴を開け、マ-クソフタ-を塗って放置します。

4日後、気泡部分が破れて取れ始めました。薄いフィルムが完全に乾燥してささくれ立ち、パリパリと伝染するように剥げ落ちて行きます。「これはまずい!とにかく現状で定着させよう」ということでつや消しクリアーを吹き付けました。これで長期戦に持ち込めます。

さて、これからどうしよう・・しばらく考えた結果、「油絵の具による補修」を試みることにしました。まず何も考えず破れたデカールの上に薄く溶いた油絵の具を乗せたところ、下地が隠蔽できないことが判明。下地を隠すほど厚塗りするとまさに油絵のようなでこぼこしたタッチになってしまいます。左の写真はYak-9とは別の塗装ダミーですが、まさにこんな感じ。

それでも一応全てのマークを塗りつぶしたのですが、油絵の具ってなかなか乾燥しないんですね。いじくり回しているうちに指がすべって絵の具の上に乗り上げ、にゅるっとした感触とともにぐちゃぐちゃにしてしまいました。幼児が生クリームを食べ散らかした感じ・・と言えば近いところです。これでもう何もかも終わりか?と思えた次の瞬間、油絵の具の持つ素晴らしい特性を実感することになりました。

油絵の具の特性とは・・Mr.カラーなど模型用塗料の塗膜を全く侵さないので、いくら塗ってもいくら洗い落としても大丈夫。何回でもやり直しできる。・・というものです。事実、キットの表面にゆるんだチョコレートのごとく乗っかっている油絵の具をペトロールを含ませた綿棒で拭って行くと、まるで何事もなかったかのように作業前の状態に戻りました。・・そして拭き取りを加減すれば筋彫りへの墨入れもできるし、平面部もわざと少し残すようにすれば微妙なグラデーションがついてウェザリング効果が出るぢゃありませんか!これは使えると直感しました。

いや実は同じサークルのP.E.kishimotoさんが、「油絵の具による表面仕上げ」を得意とされていて、今回のデカール補修作戦もそれにヒントを得ていたわけなんですが、結局油絵の具によるデカール補修はムリ、そのかわり墨入れとウェザリングに使えることを発見しました。上にも書きましたが油絵の具は何回でもやり直せるし、乾燥が遅いのでじっくり作業でき、微妙なウェザリングには本当に使えます。左の写真は主翼の油絵の具ウェザリング前と後。

で、事の発端の破れデカールの補修は模型用のエナメル塗料で行けました。わざわざ油絵の具など導入しなくても良かったわけですが、寄り道したおかげで墨入れとウェザリングの新技法を発見。・・って世間ではこの技法はとっくに開発されており、私が避けていただけなんですケド!これからは状況に応じて油絵の具を使って行くつもりです。こういうのを「怪我の功名」って言うんですよね。

機体全体に油絵の具でウェザリングを掛けました。明るい緑はそのままだと鮮やか過ぎましたが、油絵の具を乗せることで落ち着かせています。また、下面のライトブルーも微妙な調整を掛けました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

最終工作=脚とアンテナの取り付け。通常、どうということもないのでしょうが、私の場合かなりの確率で手こずります。案の定今回も、脚の取り付けで苦労しました。ICMのこのキット、ロシア東欧系にしては合いが良く、モールドも美しい好キットなんですが、「組立て易さ」への配慮が不十分で、細かい部品はどこにでも・どうにでも付いてしまうという、いわゆる「東欧テイスト」を色濃く残しています。・・で、脚柱,タイヤ,脚カバー,支柱と片脚4パーツある部品をバランス良く接着するのに一苦労。最終工程だけで丸一日費やしました。

|

|

|

今回は油絵の具による墨入れ,ウェザリングを初めて導入。はじめ明るい緑がどぎつかったのですが、油絵の具のおかげでしっとりした感触が出せたと思います。デカールが破れたおかげで思わぬ収穫を得ることができました。

本人満足度 ★★★★ |

|

|

|

|

|